オーガニック Dream Machine Project ブルーサンダー \15540-

今回はオーガニックから発売された「ブルーサンダー」です。 いまでこそ、攻撃ヘリなんてものは映画でもゲームでも現実でも、そう珍しい存在ではありませんが、 この映画が公開された1983年当時は一般的ではありませんでした。 いちおう、AH-1はすでに実戦配備され、陸上自衛隊も調達を始めた時期ではありましたが、 TVでは反戦ニュース以外で自衛隊のことなど取り上げませんし(そういう時代だった)、 軍事好きの人以外は知らなかったのではないかと思います。 なので、この「ブルーサンダー」という映画の予告をTVで見たときに私が受けた衝撃は、とても大きなものでしたし、 「なんかすごい映画をやるらしい!」と学校でも男子の間で大きな話題になっていました。 最高時速320Km!自動的に見た方向に照準を合わせるガトリング砲!どんな弾丸も跳ね返す装甲!<と思ってた 高性能マイクを持ち静音飛行ができ、赤外線暗視装置を搭載し壁の向こうを見通す! しかもそんなヘリが、ミニチュア特撮ではなくて実機で実際に空を飛んでいる!? がったカッコイイねっかね!<新潟弁 デュクシ!!デュクシ!! ブルーサンダーはそんな感じで、当時のオトコノコの夢の、 その遥か上のレベルを具現化したスーパーメカだったのです。 そんな、憧れずにいられないメカにもかかわらず、今までは海外製のプラモとホットウィールがあったくらいで、 ブルーサンダーはあまり立体化に恵まれていませんでした。 オーガニックさんありがとう。 ブルーサンダーを出してくれて本当にありがとう! |

| フロントビュー 映画のポスターにもなったアングルです。 夜空の暗闇に浮かぶこの姿は、昆虫のようないかめしさと不気味さが際立つ、 映画の内容に沿った「恐るべき兵器」らしいビジュアルでしたが、 実際にフィルムに写ったブルーサンダーはあまりに鮮烈で、むしろ「かっこいいメカ」というイメージが強く、 なんとなくポスターが浮いて感じられたものでした。 |

| サイドビュー 大変細かい部品や突起が多く、うっかりとり落としたりしたら即終了しそうな造形で、 そんな再現性がうれしい半面、撮影するときもハラハラし通しでした。 製造時の製品管理も大変そうですね。 とくに怖いのが、テールブーム下のアンテナみたいな細い棒! 実はちょっと曲がりましたよ… コクピット上のアンテナや高感度マイクも危うい感じです。 なお、この高感度マイクには回転ギミックはありません。ちょっと残念。 メインローターの付け根も、とてもリアルに細かくできており、 メインローターとフェネストロン(後のファン)は手で回すことができます。 フェネストロンの羽は騒音軽減のために等間隔になっていないはずなんですけど、 映像を確認したところ、どうやら実際のブルーサンダーのファンも等間隔っぽいので、これで正解なのかも。 当時はまだ、フェネストロンは完成されていなかったのかもしれません。 |

キャノピーをはずすと内部がよく見えます。 パイロットの後ろにナビ席が横向きに設置される、 攻撃ヘリらしく一応タンデムになっているレイアウトです。 なお、JAFOことライマングット氏のフィギュアは なぜかついていません。 背後のパネルの再現性はちょっと不明。 映像でもよく確認できないのです。 消火器がきちんとついているのはうれしいところ。  メインコンソールはメーター類のレイアウトの再現性が 高いです。 パイロットの手の位置とレバーの位置が あっていればなおよかったのに… 手をひざに置いたままのマーフィーは、 ただ座ってくつろいでいるみたいで、 操縦しているように見えません。  天井の操作パネル。 BB(コクピット内の会話録音装置)のスピーカーと、 出し入れの仕方がかっこいいヒューズのあるところ。 TV版では、離陸時にテイルファンをまわすシークエンスが 描写されていますが、その始動レバーもここにあります。 映像を見る限りレバーはもう2〜3本並んでいるようですが、 残念ながら、そのあたりは立体的には再現されていない模様。  パイロットの視線(ヘルメットの向き)を検知して ガトリング砲が照準を定めるシステムが、 ブルーサンダーの攻撃力の要です。 今では普通にあるこの照準システムも、 当時としては驚異のメカニズムでした。 このダイカストモデルのガトリング砲も、本物同様に、 上下左右に動かすことができます。  ライマングッドが命をかけて守ったメモリーバンク。 開閉ギミックと内部の再現がすばらしいです。 昔TVで見た洋画劇場の「ブルーサンダー」では、ライマングッドが誘拐されて殺されてしまうくだりが、 丸々カットされていた気がします。なので彼はいきなり出てこなくなります。 …そういえばあの兄ちゃんどこ行った?みたいな。仮面ライダーにおける山本リンダ、みたいな。 現在発売されているDVD「ブルーサンダー アルティメットコレクション」に収録されているコメンタリーで、 ジョン・バダム監督自身が、ライマングッド死亡のくだりは作品全体に陰惨なイメージを与えてしまったので せいぜい怪我をする程度に抑えて、殺してしまうことはなかったと語っているので、 あの洋画劇場の編集は正しかったのかもしれません。 映画のほうでも結局、実行部隊の犯人一味は誰も捕まってませんし、かえって洋画劇場版が自然だったかも。  収納を考えての仕組みでしょうけど、このようにローターブレードが取り外し可能。 おかげで、TVシリーズ版ブルーサンダーであった、ローターブレードの交換修理シーンを再現できます。 きっと誰もしないでしょうけど。 |

駐機中のブルーサンダー いつもはフィギュアは撮影用のライトでライティングして撮影するのですが、今回は太陽光で撮影しています。 おかげで装備の影が機体にくっきりとさして、立体感が出た気がします。 慣れてないので、ちょっと露出に失敗してしまっていますけど。 |

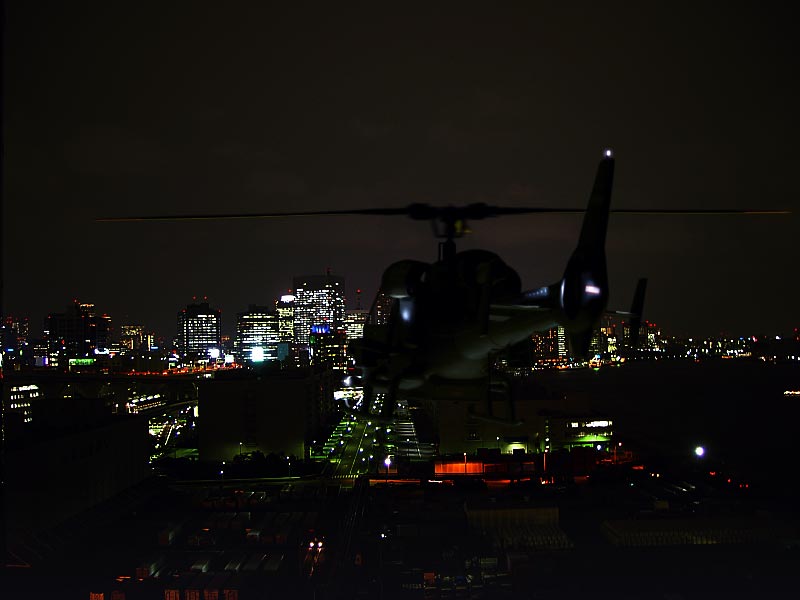

夜の空を行くブルーサンダー いつもは全体か、フィギュアのみにシャープネスをかけるのですが、これは背景にだけシャープネスをかけ フィギュアはソフトネスっぽい処理をして、普段と違う感じにしてみました。 ただ、そんな効果以前に、なんか黒くて見難い上に、アングル的にブルーサンダーだとわかりにくいという、 根本的にダメな画像になっています。 暗い夜空に黒っぽいヘリは目立たないのです。 実際の「ブルーサンダー」の撮影時にも、機体が黒くて夜空で目立たないのは問題になったようで、 さりとて飛んでいるヘリに照明を当てながら撮影するわけにもいかず、いろいろ工夫をしたそうです。 |

夢の二機編隊、ダブルスーパーヘリ! エアーウルフは以前紹介したアオシマの新世紀合金。 ダブルスーパーヘリ画像、作ってみたらなんか厨二病まるだしでイタかったかも。 いやしかし、ダブルライダー、ダブルマジンガーに燃えた世代としては、 やっぱりダブルスーパーヘリも押さえておきたいところなんじゃよ。 合成画像の工夫としては、ローターが回転しているように見せるためにブラした上に、 すこし上向きに反っているように処理を加えたりしました。 飛んでいるヘリのローターはかなり反るのですよ。 |

別アングルからもダブルスーパーヘリ そういえば当時はブルーサンダーが好きすぎて、むやみに後発のエアーウルフを嫌っていた記憶があります。 ドラマは面白いけど、エアーウルフという機体は否定してました。 「そもそも“超音速ヘリ”とかありえない!」とかいって。 今思えば、終わってしまったプリキュア5が好きすぎて、ついフレッシュプリキュアにイチャモンつけるようなものですね。 (そんなことを今思わないように) |

タイガーヘリ! 当時、「ブルーサンダー」にインスパイアされたとしか思えないシューティングゲームがいくつか発表されて、 ブルーサンダーを操縦してみたい!!というユーザーの欲求に答えてくれました。 たとえばアーケードゲームでは東亜プランの「タイガーヘリ」と名作「究極タイガー」、 データイーストの「サンダーストーム」、影響受けすぎだろ!なSEGAの「サンダーブレード」などがあり、 あとFCですけど「バンゲリングベイ」もそうなのかなぁ。…なんか難しいのばかりですね。 「タイガーヘリ」と「究極タイガー」はプレイしまくってました。 「サンダーブレード」は操作すらおぼつきませんでしたが。 究極なのは、「グランド・セフト・オート サンアンドレアス」の中の、 武装ヘリでの処刑ミッション「ブラウンサンダー」でしょうか。 LA似の街をアパッチ似のヘリを駆って悪人を殲滅するミッションで、 操縦の仕方もリアルで飛ばすことすら難しい操作性ですが、慣れてくると高層ビルの谷間を抜けたり 橋の下をくぐったりと、ブルーサンダーっぽいこともできるようになります。 GTA BGMに浸りながら警察のバイトをしてみた 簡単そうにやっていますが、操縦うますぎだし普通こんなに当たらない…BGM最高です 合成画像は、「タイガーヘリ」をイメージして作りました。ニコニコ動画 東亜プラン タイガーヘリ 1周ノーミスクリア 両脇の白い小ヘリはビックバイパーのオプションのようなもので、補助的に攻撃してくれるのですが、 当たり判定があって敵の弾が当たると墜落します。キビシイ。 地面の焼け跡は敵戦車を破壊した跡です。 合成の素材はホットケーキ。 撮影後、スタッフがおいしくいただきました。 |

夢の対決コーナー 当時は冷戦真っ最中で、国名もロシアではなくソ連だったわけですが、その鉄のカーテンの向こう側に 「ホーカム」というとんでもなくスゲェ戦闘ヘリがあるらしいという情報が、航空ファン誌などから伝え聞こえていました。 二重反転ローターを装備し、対ヘリはもちろん戦闘機とも渡り合える機動性を持った恐るべきヘリだ!と。 まぁ、ソ連にはこんなすごいのあるのでもっと予算くだちゃい、という米軍需産業のネタフリの面も 多分に含まれたスペックだったようなのですが、それでもアフガン侵攻の実戦経験から生み出された 強力な兵器であることに変わりはありません。 現在ではカモフKa-50ブラックシャークの名前で、ミリオタの皆さんに親しまれています。 |

ブルーサンダー夜間飛行 さて、映画を作るときに、暗い夜空では黒っぽいヘリは撮影できないしライトを当てるのも無理、 という問題が持ち上がったわけですが、現場ではこれを、ブルーサンダー自体にライトを仕込んで自分で照らさせる、 という方法で解決しました。 映像で観察すると、機体の横に張り出した箱の上の蓋を開けるとライトが出てきて、これで機体中央部を照らし、 スキッド(着陸脚)の内側先端のライトで機体前部の側面を照らしているようです。 フェネストロンのファンを照らすライトは、水平尾翼の内側に仕込まれているみたい。 合成画像では覆い焼き等のレタッチと、明暗2種撮影したブルーサンダーの素材を重ねて部分的にマスクしたりして、 映画の中のブルーサンダーの夜間飛行のビジュアルをできるだけ再現してみました。 コクピット内部もライティングを変えて別撮りして合成したものです。 |

ビルの谷間にブルーサンダー これも太陽光で撮影したブルーサンダーの素材を使っています。 もはや日が暮れかけていて陽光もオレンジ色かがっていたのですが、補正して何とかマッチできたようです。 日差しも弱まっていたせいか露出も安定してますし、ほかのよりも作りやすかった合成画像です。 やはり、撮影時にどれだけ背景にあった状態の素材を撮影できるかが、合成画像を作るときの重要課題ですね。 背景は新宿高層ビル街を都庁展望台から撮影したもの。 デジカメも新しいのに変えたし、そろそろまたここに、素材撮影にいきたいです。 |